上周听到一个播客,是在新书网络(New Books Network)一个叫Azedeh Moaveni的作家、媒体人谈[伊朗现状](https://newbooksnetwork.com/the-future-of-iranian-resistance)。她先从1979年的伊朗革命谈起,解释了当时伊朗各种阶层比如商人、士兵等等,对政权的态度,在那么多参加革命的社群里,为什么最后是宗教保守主义的在一个非常世俗化的社会里胜出。她比较今天的抗议和79年的革命,重申了今天走上街头的还是一小部分人、大部分还在沉默观望。最后她强调西方应该结束制裁、积极和伊朗发生商贸关系,期望政权内的变革派可以以不分裂国家、不造成动乱的方式渐变。

我听了很感慨。不知道她对中国的今天怎么看,也不知道伊朗liberal里面对国家大一统是不是都还有这样的执着。

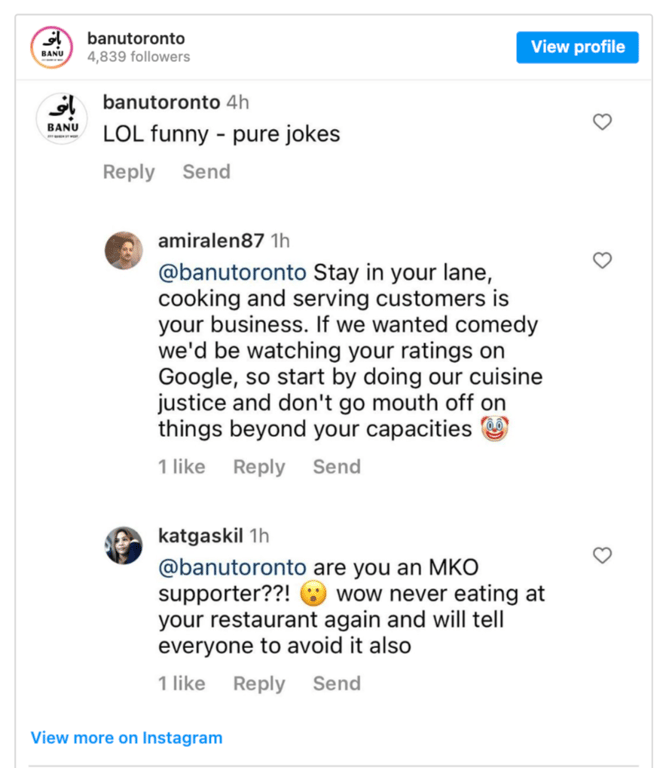

那天听完播客,就看到家附近的伊朗饭店Banu上了[BlogTo](https://www.blogto.com/eat_drink/2023/01/toronto-restaurant-gets-slammed-negative-reviews-supporting-women-iran/),一个多伦多吃喝玩乐的软新闻网站。原来饭店老板在Instagram上高调支持头巾革命,下面留言里有几个亲政府的伊朗侨民骂他;这波攻讦又引来了许多表示同情、要去饭店吃饭支持的人。伊朗侨民社团内的割裂,也很让我想到中国。

最近坐Uber, 几次遇到伊朗来的司机。11 月份的一个周末,当时多伦多的伊朗人支持头巾革命,每周末都有集会抗议。我那天路过北约克看到有集会,本想去支持的,却骤下大雨,我犹豫了一下还是叫车回家了。上车安顿下来,有点懊恼,就和司机感慨:我还是不够心诚、不愿在雨里抗议。没想到司机就是伊朗人。几年前读大学的时候参加游行,被抓被折磨,断了一根手指,后来终于作为难民移民成功。他说一天前有个朋友的朋友发来视频,是他们共同的朋友在街上中枪,送到医院,医护紧闭大门,就是不愿收治。

我们的车在多伦多街头游走,这种对话,感觉非常不真实。我说:希望你朋友没事。他说,没有救治,他当天就死了…

我问他为什么很难找到给伊朗捐款的途径,他说侨民社群也都只能想各种办法私下给亲人汇钱。经济制裁之下,他们和外界的沟通,有许多实操的困难。

他对现任政府的不满,除了伊斯兰教条外,主要是经济上的不作为。原来学工程的他,显见地还是充满伊朗人的自豪感,几次跟我强调,在种种制裁下伊朗还能发展核武是多么得不容易。可见伊朗人是很厉害的,但政府无用。说到激动处,他甚至讲:如果伊朗经济搞得好,我绝对第一个回国,我绝对是忠于国家的爱国者。

我听了实在唏嘘。忍不住跟他讲起中国:中国所谓的经济腾飞,但强国主义思潮下对自己民生人权的漠视和对内对外的殖民倾向和殖民现实。我一讲国族主义的危害,就没法克制,倏忽间车已到家。

今天又碰到伊朗司机,一个50多岁的瘦大叔。他移民多年,但妻子和大女儿都不愿出来。据说他认识的伊朗人里,许多到了加拿大后强烈思乡,许多人需要抗抑郁药。他的父亲、他妻姐、他朋友、他同一幢楼里费尽辛苦花了十多万偷渡到墨西哥再到加拿大作为难民拿到身份的男子,他都用了“哭得像个婴儿”来形容。我问为什么呢?是因为语言吗?食物吗?在陌生社会没有归属感吗?他英语不是太好,我们聊不出个所以然。他的二女儿快要到加拿大读书了,她也是拒绝带头巾的,他很担心她的安危。

我问起伊朗国内internet的管控。他很奇怪我知道这件事。然后听说中国禁止谷歌、脸书、推特、instagram,大叔惊呆了,他以为只有伊朗有罪恶政府。等听到最近中国不负责的骤然开放,大量死亡,火化要并炉,大叔开始觉得中国更可怕。

这个世界真是很大。我kobo里几本关于伊朗的书,开卷无期。多伦多这样多元的社会,各个社群的苦难,也是各自扛。互相倾诉,知道大家的政府都不是人,也不知道是种安慰,还是更大的悲伤。

最近坐Uber, 几次遇到伊朗来的司机。11 月份的一个周末,当时多伦多的伊朗人支持头巾革命,每周末都有集会抗议。我那天路过北约克看到有集会,本想去支持的,却骤下大雨,我犹豫了一下还是叫车回家了。上车安顿下来,有点懊恼,就和司机感慨:我还是不够心诚、不愿在雨里抗议。没想到司机就是伊朗人。几年前读大学的时候参加游行,被抓被折磨,断了一根手指,后来终于作为难民移民成功。他说一天前有个朋友的朋友发来视频,是他们共同的朋友在街上中枪,送到医院,医护紧闭大门,就是不愿收治。

我们的车在多伦多街头游走,这种对话,感觉非常不真实。我说:希望你朋友没事。他说,没有救治,他当天就死了…

我问他为什么很难找到给伊朗捐款的途径,他说侨民社群也都只能想各种办法私下给亲人汇钱。经济制裁之下,他们和外界的沟通,有许多实操的困难。

他对现任政府的不满,除了伊斯兰教条外,主要是经济上的不作为。原来学工程的他,显见地还是充满伊朗人的自豪感,几次跟我强调,在种种制裁下伊朗还能发展核武是多么得不容易。可见伊朗人是很厉害的,但政府无用。说到激动处,他甚至讲:如果伊朗经济搞得好,我绝对第一个回国,我绝对是忠于国家的爱国者。

我听了实在唏嘘。忍不住跟他讲起中国:中国所谓的经济腾飞,但强国主义思潮下对自己民生人权的漠视和对内对外的殖民倾向和殖民现实。我一讲国族主义的危害,就没法克制,倏忽间车已到家。

今天又碰到伊朗司机,一个50多岁的瘦大叔。他移民多年,但妻子和大女儿都不愿出来。据说他认识的伊朗人里,许多到了加拿大后强烈思乡,许多人需要抗抑郁药。他的父亲、他妻姐、他朋友、他同一幢楼里费尽辛苦花了十多万偷渡到墨西哥再到加拿大作为难民拿到身份的男子,他都用了“哭得像个婴儿”来形容。我问为什么呢?是因为语言吗?食物吗?在陌生社会没有归属感吗?他英语不是太好,我们聊不出个所以然。他的二女儿快要到加拿大读书了,她也是拒绝带头巾的,他很担心她的安危。

我问起伊朗国内internet的管控。他很奇怪我知道这件事。然后听说中国禁止谷歌、脸书、推特、instagram,大叔惊呆了,他以为只有伊朗有罪恶政府。等听到最近中国不负责的骤然开放,大量死亡,火化要并炉,大叔开始觉得中国更可怕。

这个世界真是很大。我kobo里几本关于伊朗的书,开卷无期。多伦多这样多元的社会,各个社群的苦难,也是各自扛。互相倾诉,知道大家的政府都不是人,也不知道是种安慰,还是更大的悲伤。